「濵田酒造『隠し蔵』登場から30年」工場見学では決して見ることができない傳藏院蔵の“樽貯蔵庫”を大公開!ブレンダーの驚きの日常も……?

執筆者: ライター/黒川 すい

「傳藏院蔵」を訪問

「伝兵衛蔵(でんべえぐら)」・「薩摩金山蔵(さつまきんざんぐら)」・「傳藏院蔵(でんぞういんぐら)」これら3つの蔵から成る濵田酒造ですが、今回は「傳藏院蔵」をピックアップ。貯蔵庫として機能している無数の樽に囲まれた一角はもちろん、『隠し蔵』はこの蔵で製造されています。

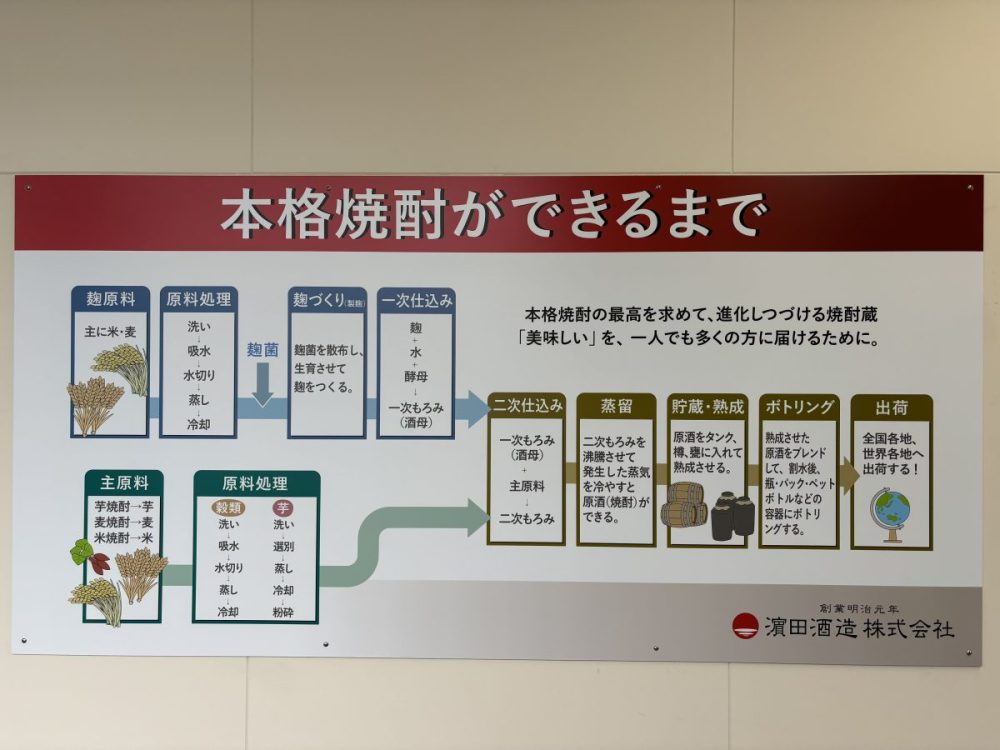

原料米の受入れ・払出しを皮切りに、麹造りや一次仕込み、二次仕込み、蒸留など、貯蔵・熟成までには様々な工程が。そのほか、ラベル貼り、箱詰め、保管というように出荷まですべてここで行われている。下の写真は個人的に印象に残っている部分です。

原料米の受入れ・払出しを皮切りに、麹造りや一次仕込み、二次仕込み、蒸留など、貯蔵・熟成までには様々な工程が。そのほか、ラベル貼り、箱詰め、保管というように出荷まですべてここで行われている。下の写真は個人的に印象に残っている部分です。

『隠し蔵』に使用される麦麴

『隠し蔵』に使用される麦麴

製麹装置に運ばれた素材たち。種麹を散布した蒸米や麦が入っている。製麹装置の中は温度35~40℃ほど、湿度は90%以上とのこと。約2日間かけて麹菌を繁殖させる。製麹装置1台からなんと約10トンの麹を作ることができるのだとか……!

製麹装置に運ばれた素材たち。種麹を散布した蒸米や麦が入っている。製麹装置の中は温度35~40℃ほど、湿度は90%以上とのこと。約2日間かけて麹菌を繁殖させる。製麹装置1台からなんと約10トンの麹を作ることができるのだとか……!

水と酵母を入れたタンクに麹を加えて、約6日間発酵。日数に応じて、色や質感に変化が顕著に表れていた。

水と酵母を入れたタンクに麹を加えて、約6日間発酵。日数に応じて、色や質感に変化が顕著に表れていた。

二次仕込みまで終わったら蒸留装置へ。沸騰させて、原酒を得るそう。

二次仕込みまで終わったら蒸留装置へ。沸騰させて、原酒を得るそう。

そして、ひっそりと静かな空気に包まれた樽貯蔵庫。普段は一般公開されていないこの場所で、貯蔵・熟成することで、刺激的香味が減少し、まるい味わいが生まれるんです!ブレンダーが日々熟成具合を管理しています(トータルで1~3年ほど寝かせるらしい)。

そして、ひっそりと静かな空気に包まれた樽貯蔵庫。普段は一般公開されていないこの場所で、貯蔵・熟成することで、刺激的香味が減少し、まるい味わいが生まれるんです!ブレンダーが日々熟成具合を管理しています(トータルで1~3年ほど寝かせるらしい)。

樽には新樽と古樽、2種類の素材を使い分けているとのこと。これらの樽材を熱して、焼酎の香味や色味を調整しているのだとか。ちなみに酒税法の関係で、ウイスキーの色の約1/10以下に仕上げる必要があるそうです。

樽には新樽と古樽、2種類の素材を使い分けているとのこと。これらの樽材を熱して、焼酎の香味や色味を調整しているのだとか。ちなみに酒税法の関係で、ウイスキーの色の約1/10以下に仕上げる必要があるそうです。

■チャーリング=強火で内側を焦がす処理

■トースティング=弱火でうっすらと焦がす処理

栓の締め具合といった要素も、熟成に影響します。ブレンダーの方々は、いろんな要素をチェックしつつ“樽の呼吸”に耳を傾けているということが伝わってきました。

栓の締め具合といった要素も、熟成に影響します。ブレンダーの方々は、いろんな要素をチェックしつつ“樽の呼吸”に耳を傾けているということが伝わってきました。

この記事のタグ

この記事を書いた人

ライター黒川 すい

アパレル業界に勤めた後、フリーライターに。ファッションはもちろん、グルメ、エンタメ、お出かけ情報など幅広いジャンルの執筆経験あり。ウェブを中心に活動中。趣味はアートトイの収集と喫茶店巡り。

Website:https://monomax.jp/

お問い合わせ:monomaxofficial@takarajimasha.co.jp

モノマックスの記事をシェアする

関連記事