「まだ誰も知らない…島根西部を体験」絶景を望める“稲成神社”、エンタメの極み“石見神楽”…リアルなディープ・ジャパンを巡る旅【歴史と伝統編】

執筆者: ライター・エディター/鈴木恵理子

石見神楽の構成資産として日本遺産に認定された『石州 勝地半紙』

石見の伝統文化を支えてきた「紙」。それが、江津市桜江町で受け継がれる『石州勝地半紙』だ。水に強く、耐久性に優れた和紙で、江戸時代には津和野藩の特産品として重宝されていたという。その品質の高さが評判を呼び、海外にも広まっていったらしい。現在、この伝統的な手すき和紙の技術を守るのが、「石州 勝地半紙」六代目の佐々木 誠さん。

石見の伝統文化を支えてきた「紙」。それが、江津市桜江町で受け継がれる『石州勝地半紙』だ。水に強く、耐久性に優れた和紙で、江戸時代には津和野藩の特産品として重宝されていたという。その品質の高さが評判を呼び、海外にも広まっていったらしい。現在、この伝統的な手すき和紙の技術を守るのが、「石州 勝地半紙」六代目の佐々木 誠さん。

紙づくりには、驚くほどの手間と時間がかかる。まず、原料となる楮(こうぞ)は「そどり」と呼ばれる工程で蒸して皮をはいだ後、灰で煮て、さらに叩いて繊維をほぐす。そして水とトロロアオイ(植物性粘液)を加え、ようやく紙すきができる状態に。この「そどり」で使われる写真の「甑(こしき)」は、なんと明治時代から使われ続けているもの。現存する中では最大最古とも言われる貴重な道具で日本遺産に認定されている。

紙づくりには、驚くほどの手間と時間がかかる。まず、原料となる楮(こうぞ)は「そどり」と呼ばれる工程で蒸して皮をはいだ後、灰で煮て、さらに叩いて繊維をほぐす。そして水とトロロアオイ(植物性粘液)を加え、ようやく紙すきができる状態に。この「そどり」で使われる写真の「甑(こしき)」は、なんと明治時代から使われ続けているもの。現存する中では最大最古とも言われる貴重な道具で日本遺産に認定されている。

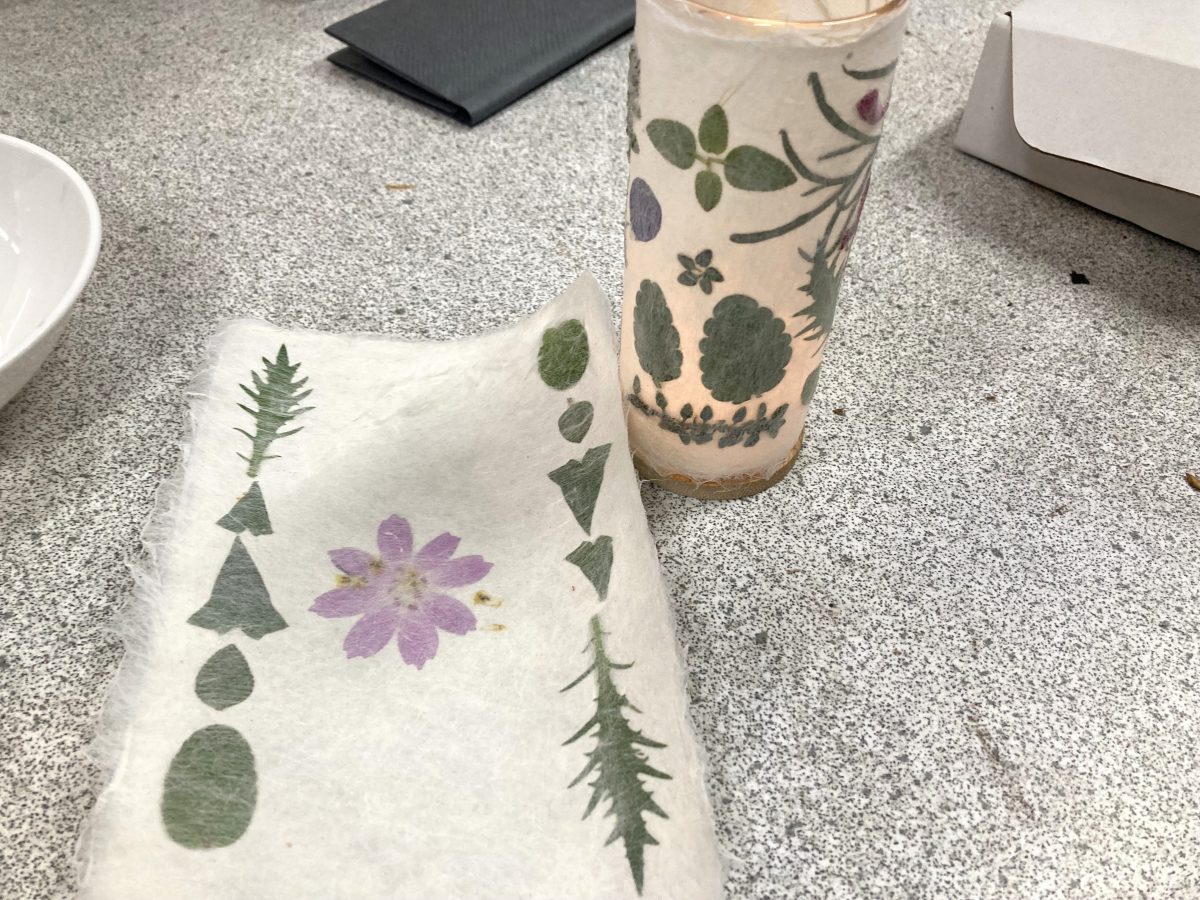

今回、園内で摘んだ草花を漉き込み、オリジナルのはがきとミニミニ照明の制作を体験させてもらった。葉や花びらの形や色をなんとなく考えながら摘むのも、新鮮な経験。紙漉きの工程では水の中で繊維がふわっと絡み合い、少しずつ形になっていく様子が楽しい。葉や花びらを配置し、紙すき枠から外して乾燥させたら完成! 自然の美しさをそのまま閉じ込めたような和紙ができた。

今回、園内で摘んだ草花を漉き込み、オリジナルのはがきとミニミニ照明の制作を体験させてもらった。葉や花びらの形や色をなんとなく考えながら摘むのも、新鮮な経験。紙漉きの工程では水の中で繊維がふわっと絡み合い、少しずつ形になっていく様子が楽しい。葉や花びらを配置し、紙すき枠から外して乾燥させたら完成! 自然の美しさをそのまま閉じ込めたような和紙ができた。

「和紙は、ただの紙ではなく、自然の力を活かした究極の素材。伝統を守るだけでなく、今の暮らしに合う形で広めていきたい」。確かに佐々木さんの言葉どおり、和紙はめちゃくちゃ長持ちするし、環境に優しいエコ素材。プラスチックや洋紙が当たり前になった今こそ、和紙の価値を見直すべきかも。この伝統を未来へつなげるためにも、和紙の魅力をもっと多くの人に知ってほしいと思った。

DATA

石州 勝地半紙

島根県江津市桜江町長谷2696

TEL:0855-92-8118

https://sekishu-kachijiwashi.com/

この記事のタグ

この記事を書いた人

ライター・エディター鈴木恵理子

11年間の編集プロダクション勤務を経て、2011年よりフリーランスに。雑誌やムック、ウェブなどで、ヘアやビューティページを中心に活動中。暮らしに役立つ実用系やメンズのビューティ記事の経験も豊富。好物は古物や古道具。

Website:https://monomax.jp/

お問い合わせ:monomaxofficial@takarajimasha.co.jp

モノマックスの記事をシェアする

関連記事